電気工事士とは?仕事内容や年収、資格の取り方などを詳しくご紹介

2025/08/06

街の明かりが灯る瞬間、エアコンが涼しい風を送り出すとき、そこには必ず電気工事士の存在があります。私たちの日常生活に欠かせない電気。その安全と安定を守る電気工事士は、まさに現代社会を支える縁の下の力持ちです。

建設ラッシュや再生可能エネルギーの普及により、今まさに注目を集めている電気工事士。手に職をつけたい方、安定した収入を得たい方、そして社会に貢献したい方にとって、電気工事士は魅力的な選択肢となるでしょう。

本記事では、電気工事士の仕事内容から資格取得方法、気になる年収事情まで解説していきます。

電気工事士ってどんな仕事?暮らしを支える電気のプロフェッショナル

電気工事士は、電気設備の設計・施工・保守を行う専門職です。単に配線を繋ぐだけではありません。安全性を最優先に、法令を遵守しながら、確実な電気供給を実現する技術者なのです。その活躍の場は、一般住宅から大規模施設、さらには鉄道インフラまで多岐にわたります。

住宅からビルまで!建設電気工事の現場

建設電気工事は、電気工事士の仕事の中でも最も身近な分野です。新築住宅では、電気が使えるようになるまでのすべての工程を担当します。

まず、配線図を読み解き、壁の中に電線を通していきます。コンセントや照明スイッチの位置を決め、正確に配線。その後、分電盤を設置し、各部屋への電力供給ルートを構築します。

マンションやオフィスビルの場合は、より複雑な作業が求められます。各フロアへの電力配分、非常用電源の確保、防災設備との連携など、建物全体の電気システムを構築する必要があります。

最近では、太陽光パネルの設置や、電気自動車の充電設備工事など、時代のニーズに応じた新しい仕事も増えています。

鉄道の安全運行を支える鉄道電気工事

鉄道電気工事は、私たちの移動を支える重要な仕事です。電車は巨大な電気で動く乗り物。その電力供給システムの構築と維持が、鉄道電気工事士の使命です。

変電所では、電力会社から送られてきた高圧電力を、電車が使える電圧に変換します。この設備の定期点検や改修工事は、鉄道の安定運行に欠かせません。

線路上空に張り巡らされた架線(トロリ線)の保守も重要な仕事です。パンタグラフとの接触で摩耗した架線を交換したり、台風や地震後の点検を行ったりします。

駅構内では、自動改札機、案内表示板、ホームドア、エスカレーターなど、さまざまな電気設備が稼働しています。これらすべての設備が正常に動作するよう、日々メンテナンスを行います。

多くの作業は終電後から始発前の深夜に行われるため、体力的にハードな面もありますが、鉄道の安全運行を支えるやりがいのある仕事です。

意外と知らない?電気工事士にしかできない作業

電気工事士法により、電気工事は有資格者でなければ行えません。DIYが得意な方でも、以下の作業は電気工事士の独占業務となります。

配線器具の取り付けや交換は、最も身近な例でしょう。古くなったコンセントの交換、スイッチの増設、照明器具の取り付けなど、これらはすべて電気工事士の仕事です。

ブレーカーの交換や分電盤の改修も、電気工事士でなければできません。家電製品が増えて電気容量が不足したときの対応も、専門知識が必要な作業です。

エアコンの設置工事も電気工事士の仕事です。室内機と室外機を繋ぐ配管工事だけでなく、専用コンセントの設置や電源工事が必要になるためです。

これらの作業を無資格で行うと、3万円以下の罰金または3カ月以下の懲役が科せられる可能性があります。電気は便利な反面、扱いを誤ると火災や感電事故につながる危険性があるため、専門知識を持つ電気工事士の存在が不可欠なのです。

第一種と第二種、どっちを目指す?資格の違いを徹底比較

電気工事士資格には第一種と第二種の2種類があり、それぞれ扱える工事の範囲や取得条件が異なります。自分のキャリアプランに合わせて、どちらを目指すべきか見極めることが大切です。両資格の特徴を理解し、戦略的に資格取得を進めましょう。

扱える工事の範囲はこんなに違う

第二種電気工事士は、一般用電気工作物と呼ばれる600V以下で受電する設備の工事が可能です。具体的には、一般住宅、小規模な店舗、事務所などが対象となります。

戸建て住宅の新築・リフォーム工事、アパートの電気工事、個人商店の照明・コンセント工事など、私たちの生活に密着した現場で活躍できます。

一方、第一種電気工事士は、第二種の範囲に加えて、自家用電気工作物(最大電力500kW未満)の工事も行えます。これにより、工場、ビル、病院、学校など、より大規模な施設の電気工事が可能になります。

高圧受電設備の工事、キュービクル(高圧受電設備)の設置、大型空調設備の電源工事など、産業・商業施設に欠かせない工事を手がけることができます。

工事できる範囲が広がることで、請け負える仕事の幅も大きく広がり、収入アップにもつながります。

免状取得の条件と更新制度の違い

資格取得のハードルにも大きな違いがあります。第二種電気工事士は、試験に合格すればすぐに免状を申請できます。実務経験は不要で、学生や未経験者でも取得可能です。

免状に有効期限はなく、一度取得すれば生涯有効です。更新手続きも必要ありません。

第一種電気工事士の場合、試験合格だけでは免状を取得できません。3年以上の実務経験が必要となります。ただし、認定校(電気科など)を卒業した場合は、実務経験が免除されるケースもあります。

また、第一種には5年ごとの定期講習受講義務があります。これは、技術の進歩や法令改正に対応するためで、講習を受けないと免状が失効する可能性があります。

取得条件は厳しくなりますが、その分、第一種電気工事士の社会的信頼度は高く、キャリアアップにも有利に働きます。

初心者はまず第二種から?それとも一気に第一種?

資格取得の順序については、個人の状況により最適な選択が異なります。電気工事の経験がない方は、まず第二種から始めることをおすすめします。

第二種は基礎的な内容が中心で、独学でも十分合格可能です。取得後すぐに仕事に活かせるため、実務経験を積みながら第一種を目指すことができます。

すでに電気系の学校を卒業している方や、電気工事会社で働いている方は、最初から第一種を目指すのも選択肢の一つです。第一種の試験範囲は第二種の内容を含んでいるため、一度の勉強で上位資格を取得できます。

ただし、第一種は試験の難易度が高く、実務経験も必要です。まずは確実に資格を取得したい方は、第二種から段階的にステップアップする方が現実的でしょう。

重要なのは、自分の現在地と目標を明確にすることです。将来的にどんな現場で働きたいか、どの程度の収入を目指すかを考え、それに合った資格取得計画を立てましょう。

気になる電気工事士の年収事情!経験年数でどう変わる?

転職を考える上で、収入は重要な要素です。電気工事士は技術職として安定した収入が期待できる職業ですが、経験や資格、働き方によって大きく変わります。リアルな年収事情を知り、自分のキャリアプランを描いてみましょう。

平均年収は400万~500万円、でも実態は?

厚生労働省の賃金構造基本統計調査によると、電気工事士の平均年収は約400万~500万円となっています。これは全職種の平均と比較しても遜色ない水準です。

ただし、この数字はあくまで平均値です。実際の年収は経験年数や保有資格、勤務先の規模などによって大きく異なります。

求人情報を見ると、第二種電気工事士では400万円台~500万円台の募集が多く見られます。これは平均的な水準と一致していますが、企業規模や地域によってばらつきがあるのが実情です。都市部の大手企業では上限に近い条件が提示される一方、地方の中小企業では下限に近いケースもあります。

経験年数による差は特に顕著です。新人は月給18万~22万円程度、年収250万~300万円からのスタートが一般的ですが、経験を積むにつれて着実に上昇します。5年目で350万~400万円、10年目で450万~500万円が目安となります。

15年以上の経験を持つベテランになると、状況は大きく変わります。調査によると、経験0年と15年以上では年収に2倍近い差があることが分かっています。第一種電気工事士として大規模プロジェクトを担当するようになれば、年収700万~800万円という求人も少なくありません。

つまり、電気工事士の年収は250万~800万円という非常に幅広いレンジに分布しており、スキルアップと経験の積み重ねが収入に直結する職種だといえるでしょう。

資格手当でプラスα!第一種なら月4,000円アップも

多くの会社では、電気工事士資格に対して資格手当を支給しています。第二種で月2,000~3,000円、第一種で月3,000~5,000円が相場です。

年間にすると、第二種で2万4,000円~3万6,000円、第一種で3万6,000円~6万円のプラスとなります。決して大きな金額ではありませんが、資格取得の努力が給与に反映されるのは嬉しいポイントです。

さらに、関連資格を取得することで手当が加算される会社もあります。電気工事施工管理技士、消防設備士、電験三種など、業務に関連する資格を複数持つことで、月1万円以上の手当を得ている人もいます。

資格手当は基本給とは別に支給されるため、ボーナスの計算基礎には含まれませんが、安定した副収入として家計を支えてくれます。

独立開業で年収700万円以上も夢じゃない

電気工事士の大きな魅力の一つが、独立開業の可能性です。技術と信頼を積み重ねれば、自分の会社を立ち上げることができます。

独立した電気工事士の年収は、仕事量と経営手腕次第で大きく変わります。順調に仕事を受注できれば、年収700万~1,000万円も現実的な数字です。

特に、大手企業の下請けだけでなく、地域の個人客を獲得できれば、利益率の高い仕事を請け負えます。エアコン取り付け1件で3万~5万円、コンセント増設で1万~2万円など、小規模工事でも積み重ねれば大きな収入になります。

ただし、独立には相応のリスクも伴います。仕事の受注、資材の仕入れ、従業員の管理など、技術以外の能力も求められます。また、仕事が途切れれば収入もゼロになる可能性があります。

まずは会社員として経験を積み、人脈を作りながら、将来の独立に向けて準備を進めるのが賢明でしょう。

電気工事士試験の全貌!合格までの道のり

電気工事士になるには、国家試験に合格する必要があります。試験は決して簡単ではありませんが、しっかりと対策を立てれば、未経験者でも十分に合格可能です。試験の仕組みを理解し、効率的な学習方法を身につけましょう。

学科試験と技能試験、それぞれの攻略法

電気工事士試験は、学科試験と技能試験の2段階で構成されています。両方に合格して初めて資格を取得できます。

学科試験は、電気の基礎理論から法規まで幅広い知識が問われます。第二種は50問を120分で、第一種は50問を140分で解答します。すべて四肢択一のマークシート方式です。

出題内容は過去問と似た問題が多く、過去5年分の問題を3回繰り返せば、合格ラインの60点は十分に狙えます。計算問題は配点が高いので、公式を確実に覚えることが重要です。

技能試験は、実際に配線作業を行う実技試験です。事前に公表される候補問題の中から1題が出題されます。第二種は40分、第一種は60分の制限時間内に完成させる必要があります。

技能試験の攻略法は、とにかく練習あるのみ。候補問題すべてを最低3回は練習し、時間内に確実に完成できるようにしましょう。工具の使い方も重要で、ケーブルストリッパーやプライヤーの扱いに慣れておく必要があります。

合格率60%前後!しっかり対策すれば手が届く

電気工事士試験の合格率は、他の国家資格と比較して高い水準にあります。第二種の学科試験は約60%、技能試験は約70%の合格率です。

第一種でも、学科試験が約50~60%、技能試験が約60~65%と、半数以上が合格しています。これは、試験内容が実務に即しており、きちんと勉強すれば理解できる内容だからです。

不合格になる主な原因は、準備不足です。特に技能試験では、時間切れや重大な欠陥(接続不良、誤結線など)で不合格になるケースが多く見られます。

合格者の多くは、3カ月前から準備を始めています。第二種なら合計80~100時間、第一種なら100~150時間の学習時間を確保できれば、合格の可能性は高まります。

働きながらの受験でも、平日1時間、休日3時間の学習を3カ月続ければ、十分な準備ができます。通勤時間を活用したり、昼休みに過去問を解いたりするなど、スキマ時間を有効活用しましょう。

CBT方式導入で受験チャンスが拡大

2023年度から、電気工事士試験にCBT方式が導入されました。これにより、受験の利便性が大幅に向上しています。

CBT方式では、全国約300カ所のテストセンターで、期間内の好きな日時に受験できます。従来の筆記試験は年2回の決められた日程でしたが、CBT方式なら仕事の都合に合わせて受験日を選べます。

試験内容は従来と同じ四肢択一ですが、コンピュータ画面で解答します。マークシートの塗りつぶしが不要で、解答の修正も簡単です。

また、試験終了後すぐに合否の目安がわかるのも大きなメリットです。正式な合格発表は後日ですが、その場で手応えを確認できます。

受験料も、インターネット申込みなら第二種が9,300円、第一種が10,900円と、郵送申込みより300~400円安くなります。

CBT方式と従来の筆記方式は選択制なので、パソコン操作が苦手な方は筆記方式を選ぶこともできます。自分に合った受験方法を選びましょう。

今がチャンス!電気工事士の転職市場と将来性

電気工事士を取り巻く環境は、今まさに大きな転換期を迎えています。深刻な人手不足により売り手市場が続く一方、新たな技術の登場で仕事の幅も広がっています。この絶好のタイミングを逃さず、新たなキャリアをスタートさせましょう。

有効求人倍率3.4倍!引く手あまたの転職市場

電気工事士の有効求人倍率は約3.4倍と、全職種平均の1.1倍を大きく上回っています。これは、1人の求職者に対して3.4件の求人があることを意味します。

特に都市部では、この傾向がさらに顕著です。東京や大阪では有効求人倍率が5倍を超える地域もあり、まさに引く手あまたの状況です。

求人内容も多様化しています。従来の電気工事会社だけでなく、ビルメンテナンス会社、設備管理会社、大手ゼネコンなど、さまざまな業種から求人が出ています。

未経験者歓迎の求人も増えています。人材不足を背景に、資格さえあれば実務経験がなくても採用し、社内で育成する企業が増えているのです。

給与条件も改善傾向にあります。人材確保のため、初任給を引き上げたり、資格手当を充実させたりする企業が目立ちます。

転職活動では、複数の求人を比較検討できる恵まれた環境にあります。給与だけでなく、労働環境、福利厚生、キャリアパスなど、総合的に判断して最適な転職先を選びましょう。

出典:一般職業紹介状況(令和7年3月分及び令和6年度分)について

2045年には約2万人不足?深刻化する人手不足

経済産業省の試算によると、電気工事士の人手不足は今後さらに深刻化する見込みです。特に第一種電気工事士は、2045年時点で約2万人が不足すると予測されています。

この背景には、現役電気工事士の高齢化があります。現在、電気工事士の約3割が50歳以上で、今後10年間で大量退職時代を迎えます。

一方、若手の新規参入は限定的です。建設業全体のイメージの問題や、きつい・汚い・危険という3K職場のイメージが、若者の参入を妨げています。

しかし、これは見方を変えれば大きなチャンスです。需要に対して供給が追いつかない状況は、電気工事士の価値を高め、待遇改善につながります。

実際、人材確保に苦慮する企業では、労働環境の改善に力を入れています。週休2日制の導入、残業時間の削減、最新工具の導入による作業効率化など、働きやすい環境づくりが進んでいます。

今から電気工事士を目指すことは、将来にわたって安定した仕事を確保できることを意味します。

出典:電気保安人材の中長期的な確保に向けた課題と対応の方向性について

再エネ・EV普及で広がる新たな活躍の場

電気工事士の仕事は、時代とともに進化しています。特に注目されているのが、再生可能エネルギーと電気自動車(EV)関連の工事です。

太陽光発電システムの設置工事は、すでに電気工事士の重要な仕事となっています。一般住宅向けの小規模システムから、メガソーラーと呼ばれる大規模発電所まで、幅広い現場があります。

蓄電池システムの需要も急増しています。災害対策や電気代節約のため、家庭用蓄電池を導入する家庭が増えており、その設置・配線工事は電気工事士の仕事です。

EV充電設備の設置も、今後大きく伸びる分野です。自宅への充電器設置はもちろん、商業施設、マンション、企業の駐車場など、あらゆる場所に充電インフラが必要になります。

スマートホーム化も進んでいます。IoT機器の設置、ホームオートメーションシステムの構築など、従来の電気工事とIT技術を融合させた新しい仕事が生まれています。

これらの新分野では、まだ経験者が少ないため、今から参入すれば第一人者になれる可能性があります。基本的な電気工事技術を身につけた上で、新技術にも積極的にチャレンジすることで、市場価値の高い電気工事士になれるでしょう。

電気工事士で新たなキャリアをスタート!一生モノの資格を手に入れよう

電気工事士は、確かな技術と安定した収入、そして社会貢献を実現できる魅力的な職業です。人々の暮らしを支え、社会インフラを守る。その使命感とやりがいは、他の仕事では得られない特別なものがあります。

資格取得は決して簡単ではありませんが、その分、手にした資格は一生の財産となります。今、電気工事士は大きな転換期を迎えています。深刻な人手不足により、かつてないほどの売り手市場。新しい技術の登場により、仕事の幅も大きく広がっています。

このチャンスを活かし、新たな一歩を踏み出してみませんか。

手に職つくお仕事探しは求人サイト「e仕事エンジニア」がおすすめ!

手に職つくお仕事に興味がある人は求人サイト「e仕事エンジニア」がおすすめ!

例えば

- 大手メーカーで最先端の技術を身につけられる

- 資格取得をサポート

- 未経験でも安心の充実研修

など様々なメリットがあります。無料で利用できるのでぜひチェックしてみてくださいね。

e仕事エンジニアはこちらから↓↓↓

関連記事

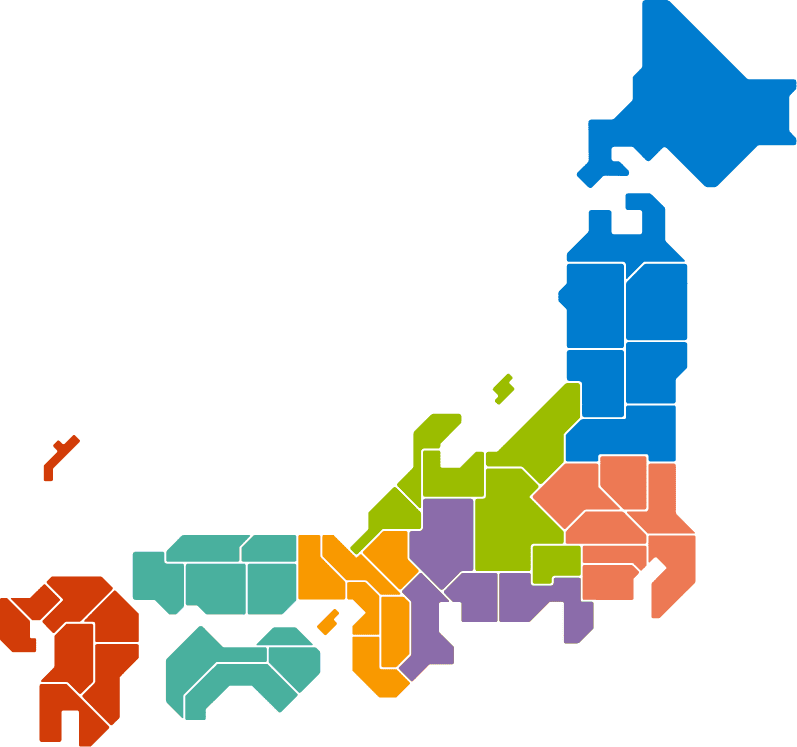

求人カンタン検索

こだわりのメリットでカンタン検索。希望の条件をクリックして下さい。

都道府県で探す

業種で探す

こだわり条件で探す

- 待遇

- 働き方

- 募集条件

- 職場環境