一級建築士、二級建築士を目指す建設エンジニアの仕事内容をご紹介。やりがいや魅力、給料など、徹底解説

2025/09/25

建設業界で活躍する建設エンジニアは、建築物や土木構造物の設計から施工管理まで幅広い業務を担当する専門職です。特に二級建築士や一級建築士の資格取得を目指すことで、設計業務の法的責任者として独立した活動も可能になります。本記事では、建設エンジニアの具体的な仕事内容から、建築士資格取得のメリット、給与の実態まで詳しく解説します。

建設エンジニアとは何か?建築・土木プロジェクトの中核を担う専門職

建設エンジニアは、民間企業や公的機関が手がける建設プロジェクトにおいて、企画段階から完成後の保守管理まで一貫して関わる技術者です。商業施設、タワーマンション、空港、鉄道など、私たちの生活を支える様々な建築物や構造物の建設に携わっています。

建設工事の企画から保守管理まで幅広く担当する技術者

建設エンジニアの業務範囲は、建設プロジェクトの初期段階である企画・計画から始まります。クライアントのニーズを把握し、建設予定地の調査や法規制の確認を行い、実現可能な計画を立案します。

設計段階では、建築物の構造や設備を検討し、詳細な図面を作成します。施工段階に入ると、現場での工事監理や品質管理を担当し、設計通りに建物が建設されているかを確認します。

完成後も、建物の維持管理や改修工事の計画立案など、建物のライフサイクル全体に関わることが建設エンジニアの特徴です。このような幅広い業務経験を積むことで、建築士資格の取得に必要な実務経験を効率的に習得できます。

設計業務と管理業務の両面から建設プロジェクトを支える

建設エンジニアの仕事は、大きく分けて設計業務と管理業務の2つに分類されます。設計業務では、建物の外観や内装をデザインする意匠設計、建物の骨組みを設計する構造設計、電気や空調などの設備設計を担当します。

管理業務では、工事のスケジュール管理、予算管理、品質管理、安全管理という4つの重要な役割を果たします。これらは「4大管理」と呼ばれ、プロジェクトの成功に欠かせない要素です。

両方の業務を経験することで、建設プロジェクト全体を俯瞰する視点が養われ、将来的に一級建築士として独立開業する際にも大きな強みとなります。特に、現場での実務経験は、机上の理論だけでは得られない貴重な知識とスキルを身につける機会となります。

大規模プロジェクトで求められる専門知識とマネジメント力

大規模な建設プロジェクトでは、数百人規模の作業員や複数の協力会社が関わることも珍しくありません。建設エンジニアには、これらの関係者をまとめ上げ、プロジェクトを円滑に進行させるマネジメント能力が求められます。

技術的な専門知識だけでなく、コミュニケーション能力やリーダーシップも重要です。設計者、施工業者、クライアント、行政機関など、立場の異なる関係者との調整を行い、それぞれの要望を満たしながらプロジェクトを成功に導く必要があります。

また、建築基準法や消防法などの関連法規に精通し、安全性と法令遵守を確保しながら、コストと品質のバランスを取ることも建設エンジニアの重要な役割です。

建設エンジニアが担う仕事内容

建設エンジニアの日々の業務は多岐にわたり、プロジェクトの段階や担当分野によって異なる専門性が求められます。ここでは、具体的な業務内容について詳しく見ていきましょう。

意匠設計・構造設計・設備設計の設計業務

建設エンジニアの設計業務は、建築物の美しさ、安全性、機能性を総合的に実現する重要な仕事です。意匠・構造・設備の3つの分野でそれぞれ専門的な知識とスキルが求められます。

意匠設計

意匠設計では、建物の外観デザインや内装計画を担当します。クライアントの要望を形にするため、美的センスと機能性を両立させた設計が求められます。コンセプトの策定から始まり、平面図や立面図の作成、内装材料の選定まで幅広く関わります。

構造設計

構造設計は、建物の安全性を確保する重要な業務です。地震や台風などの自然災害に耐えられる構造を計算し、鉄骨や鉄筋コンクリートなどの材料選定、柱や梁の配置を決定します。構造計算ソフトを使用した解析も行い、建築基準法に適合した設計を行います。

設備設計

設備設計では、電気設備、空調設備、給排水設備などの建築設備全般を担当します。省エネルギー性能や快適性を考慮しながら、建物の用途に応じた最適な設備システムを設計します。近年では、環境配慮型の設備設計が重視されており、太陽光発電システムや雨水利用システムなども検討対象となっています。

工程・品質・安全・原価の管理業務

施工現場において、建設エンジニアは4つの重要な管理業務を担います。これらは「4大管理」と呼ばれ、プロジェクトの成功に欠かせない要素です。

工程管理

工程管理では、工事全体のスケジュールを作成し、各工程の進捗状況を管理します。天候不良や資材の遅延など、予期せぬトラブルにも柔軟に対応し、工期内での完成を目指します。

品質管理

品質管理では、設計図面通りに施工されているか、使用材料が仕様を満たしているかを確認します。コンクリートの強度試験や鉄筋の配筋検査など、各工程での検査を実施し、建物の品質を保証します。

安全管理

安全管理は、作業員の命を守る最も重要な業務の一つです。安全パトロールの実施、危険箇所の特定と対策、安全教育の実施など、労働災害ゼロを目指した活動を行います。

原価管理

原価管理では、予算内でプロジェクトを完成させるため、材料費や人件費を細かく管理し、コスト削減の提案も行います。

CAD・BIMを活用した最新の設計手法

デジタル技術の進化により、建設エンジニアの働き方は大きく変わりました。CADやBIMといった最新ツールの活用が、効率的で正確な設計を可能にしています。

現代の建設エンジニアには、CADやBIMといったデジタルツールの活用スキルが必須となっています。2次元CADでは、AutoCADやJw_CADを使用して平面図や断面図を作成します。

BIM(Building Information Modeling)は、3次元モデルに建物情報を統合した最新の設計手法です。Revit、ArchiCAD、GLOOBEなどのソフトウェアを使用し、設計から施工、維持管理まで一貫したデータ管理が可能になります。

2023年度からは、公共工事でBIM/CIMの原則適用が開始されており、今後ますます重要性が高まると予想されます。BIMを活用することで、設計ミスの削減、工期短縮、コスト削減などの効果が期待できます。

現場での一日のスケジュールと業務フロー

建設エンジニアの働き方は、施工管理と設計業務で大きく異なります。それぞれの典型的な一日の流れを見てみましょう。

施工管理を担当する建設エンジニアの一日は、朝の出社から始まります。多くの現場では朝礼を実施し、当日の作業内容と安全注意事項を作業員に伝達します。その後、ラジオ体操などで体をほぐしてから作業を開始するのが一般的です。

午前中は現場巡回が中心となり、各作業の進捗確認と品質チェックを行います。職人への指示や調整も重要な業務で、スムーズな作業進行を支援します。

午後も引き続き現場管理を行いますが、夕方になると事務所での書類作成業務に移ることが多いです。施主への進捗報告書の作成、翌日の工程計画、写真整理などの事務作業を行います。

一方、設計担当の建設エンジニアの場合は、CAD作業やクライアントとの打ち合わせが業務の中心となり、施工管理と比較して規則的な勤務時間となることが多いです。

二級建築士と一級建築士の違いと取得メリット

建設エンジニアのキャリアアップにおいて、建築士資格の取得は重要なステップです。ここでは、二級建築士と一級建築士の違いと、それぞれの資格取得がもたらすメリットについて解説します。

設計できる建築物の規模と制限の違い

二級建築士は、主に戸建住宅規模の建築物を設計できる資格です。木造建築物では高さ13m以下、軒高9m以下、延べ面積1000㎡以下という制限があります。鉄筋コンクリート造や鉄骨造では、延べ面積300㎡以下の建物に限定されます。

一級建築士には、設計できる建築物に制限がありません。超高層ビルや大規模商業施設、病院、学校など、あらゆる規模と用途の建築物を設計できます。また、延べ面積500㎡を超える建築物の設計は、一級建築士でなければ行えない独占業務となっています。

この違いは、将来のキャリアパスに大きく影響します。住宅設計を中心に活動したい場合は二級建築士でも十分ですが、大規模プロジェクトに携わりたい場合は一級建築士の取得が必須となります。

受験資格と合格率から見る難易度の差

二級建築士の受験資格は、建築系の学歴がある場合は卒業と同時に受験可能です。実務経験のみの場合は7年以上の経験が必要となります。令和5年度の設計製図試験の合格率は49.9%となっています。

出典:STUDYing「令和5年(2023年)2級建築士試験『設計製図の試験』合格発表」

一級建築士の受験資格は、大学の建築学科卒業者で実務経験2年以上、二級建築士取得者で実務経験4年以上などの条件があります。令和6年度の総合合格率は8.8%と非常に狭き門で、学科試験の合格率が23.3%、設計製図試験が26.6%となっています。

出典:総合資格学院「令和6年度 1級建築士 学科試験 合格発表」

勉強時間の目安は、二級建築士で500~700時間、一級建築士で1000~1500時間とされています(TAC建築士講座による)。難易度の差は明確ですが、段階的にステップアップすることで、着実にスキルを身につけることができます。

資格取得がもたらすキャリアアップと社会的評価

建築士資格の取得は、キャリアアップに直結します。多くの企業では、建築士資格が昇進の条件となっており、管理職への道が開かれます。また、建築士事務所の管理建築士として独立開業も可能になります。

社会的評価も大きく向上します。一級建築士は国土交通大臣から免許が交付される国家資格で、高い専門性と責任感を持つ技術者として認識されます。クライアントからの信頼も厚く、プロジェクトの責任者として活躍する機会が増えます。

転職市場でも有利になります。建築・土木・測量技術者の有効求人倍率は6倍を超えており、特に一級建築士の需要は高く、大手ゼネコンや設計事務所への転職も現実的な選択肢となります。

建設エンジニアのやりがいと魅力

建設エンジニアという職業には、他の仕事では味わえない独特のやりがいと魅力があります。社会に貢献する仕事としての誇りと、専門職としての将来性について見ていきましょう。

社会インフラを支える仕事としての誇りと達成感

建設エンジニアが手がける建築物や構造物は、数十年にわたって人々の生活を支え続けます。住宅、オフィスビル、商業施設、病院、学校など、すべてが社会に欠かせないインフラです。

災害時には、建物の安全性が人命を左右することもあります。耐震性能を確保し、安全な建物を提供することは、建設エンジニアの重要な使命です。東日本大震災以降、防災・減災への意識が高まり、建設エンジニアの社会的責任はさらに重要になっています。

プロジェクトが完成し、建物が実際に使われている様子を見たときの達成感は格別です。自分が設計・施工に関わった建物に人々が集い、生活している姿を目にすることは、大きな喜びとなります。

未経験からでも目指せる専門職としてのキャリアパス

建設業界では、未経験者でも専門職を目指せる環境が整っています。多くの企業が研修制度を充実させており、基礎知識から実務スキルまで段階的に学ぶことができます。

資格取得支援制度も充実しています。受験費用の会社負担、勉強時間の確保、合格祝い金の支給など、企業によって様々な支援が用意されています。二級建築士から始めて、実務経験を積みながら一級建築士を目指すという明確なキャリアパスが描けます。

年齢に関係なく挑戦できることも魅力です。30代、40代から建設業界に転職し、建築士資格を取得して活躍している人も多くいます。実務経験が評価される業界なので、他業界での経験も活かすことができます。

チームで創り上げる建築物への愛着と感動

建設プロジェクトは、設計者、施工管理者、職人、クライアントなど、多くの人々が協力して進めます。それぞれの専門性を活かし、一つの目標に向かって努力する過程は、強い連帯感を生み出します。

困難な課題を乗り越えたときの喜びは、チーム全体で共有されます。工期の厳しいプロジェクトを無事完成させたとき、品質の高い建物を引き渡せたときなど、チームメンバーとの絆が深まる瞬間があります。

完成した建物への愛着も特別です。設計段階から関わり、施工過程を見守り、完成まで導いた建物は、まるで自分の作品のように感じられます。街を歩いていて、自分が関わった建物を見つけたときの誇らしさは、建設エンジニアならではの醍醐味です。

将来性の高い業界での安定したキャリア形成

建設業界は、今後も安定した成長が見込まれる分野です。国土交通省の発表によると、2024年度の建設投資見通しは73兆200億円で、前年度比2.7%増となっています。このうち、政府投資が26兆2100億円(前年度比3.7%増)、民間投資が46兆8100億円(前年度比2.2%増)と、官民ともに堅調な増加が見込まれています。

出典:国土交通省「令和6年度(2024年度)建設投資見通し」

大型プロジェクトも控えており、リニア中央新幹線、大阪万博、統合型リゾートなど、今後も大規模な建設需要が続きます。

インフラの老朽化対策も重要な課題です。国土交通省の推計によると、高度経済成長期に建設された多くの建物や橋梁が更新時期を迎えており、予防保全を行わなければ2048年度までに10.9~12.3兆円の維持管理・更新費が必要とされています。予防保全により約47%のコスト削減が可能とされ、2048年度までに5.9~6.5兆円の投資が見込まれています。

技術革新も進んでいます。BIM/CIMの普及、AIやIoTの活用、ドローンによる測量など、最新技術を取り入れた効率的な建設手法が導入されています。これらの新技術に対応できる建設エンジニアの需要は、今後ますます高まると予想されます。

建設エンジニアの給与・年収の実態

建設エンジニアの収入は、経験年数や保有資格、企業規模によって大きく異なります。ここでは、具体的な給与水準と収入アップの可能性について解説します。

建設エンジニアの給与・年収は?

建設エンジニアの給与・年収について、厚生労働省の「職業情報提供サイト(job tag)」のデータを基に解説します。

同サイトによると、建築設計技術者の平均年収は620.4万円となっています。これは、国税庁による「令和4年分 民間給与実態統計調査」で示された日本全国の勤労者の平均年収458万円と比較して、約160万円高い水準です。

建築設計技術者が高年収である理由として、専門的な技術力が求められること、建築士などの国家資格が必要であること、そして建設プロジェクトにおける責任の重さが挙げられます。特に一級建築士の資格を取得することで、より大規模なプロジェクトに携わることができ、キャリアアップにつながります。

出典:厚生労働省「職業情報提供サイト(job tag)」建築設計技術者

一級建築士取得による年収アップ

一級建築士の資格取得は、キャリアアップと年収増加の重要な要素となります。多くの企業では資格手当を支給しており、資格取得支援制度として受験費用の補助や勉強時間の確保などのサポートを提供している企業も少なくありません。

一級建築士資格は管理職やプロジェクトマネージャーへの昇進条件となることが多く、特に大規模プロジェクトの責任者には必須とされるケースが一般的です。建築・土木・測量技術者の有効求人倍率は6倍を超えており、資格保有者は大手ゼネコンや設計事務所への転職でも有利な条件を得やすくなります。

また、一級建築士は設計できる建築物に制限がないため、大規模プロジェクトや公共施設など幅広い案件に携わることができ、経験値と市場価値の向上につながります。

独立開業による収入の可能性

建築士資格を取得し、実務経験を積んだ後は、独立開業という選択肢もあります。独立建築士の収入は、受注する案件の規模と件数によって大きく変動します。

住宅設計の場合、設計料は建築工事費の10~12%が相場とされており、3000万円の住宅なら300~360万円の設計料となる計算です。年間複数件を受注することで、売上を増やすことが可能です。

ただし、独立には営業力や人脈、経営スキルも必要となるため、会社員時代にこれらの能力も磨いておくことが重要です。また、事務所の開設費用、CADソフトの購入、当面の運転資金などの初期投資も必要となります。

建設エンジニアから建築士へ、広がる可能性と輝かしい未来

建設エンジニアとして経験を積み、建築士資格を取得することで、キャリアの可能性は大きく広がります。設計から施工管理まで幅広い業務を経験できる建設エンジニアは、建築のプロフェッショナルとして社会に貢献し続けることができます。

2024年から始まった働き方改革により、建設業界の労働環境も改善されています。週休2日制の導入、残業時間の上限規制など、ワークライフバランスを重視した働き方が可能になってきています。

技術革新も進み、BIM/CIMやAI、IoTなどの最新技術を活用することで、より効率的で創造的な仕事ができるようになっています。これからの建設エンジニアには、従来の技術に加えて、デジタル技術への対応力も求められます。

建設業界は、社会インフラを支える重要な産業として、今後も安定した需要が見込まれます。特に、防災・減災、環境配慮、バリアフリーなど、新たな社会ニーズに対応できる建設エンジニア・建築士の需要は高まっています。

建設エンジニアから建築士へのキャリアパスは、専門性を高め、社会に貢献し、経済的にも豊かな人生を実現する道です。情熱と努力を持って取り組めば、輝かしい未来が待っているでしょう。

手に職つくお仕事探しは求人サイト「e仕事エンジニア」がおすすめ!

手に職つくお仕事に興味がある人は求人サイト「e仕事エンジニア」がおすすめ!

例えば

- 大手メーカーで最先端の技術を身につけられる

- 資格取得をサポート

- 未経験でも安心の充実研修

など様々なメリットがあります。無料で利用できるのでぜひチェックしてみてくださいね。

e仕事エンジニアはこちらから↓↓↓

関連記事

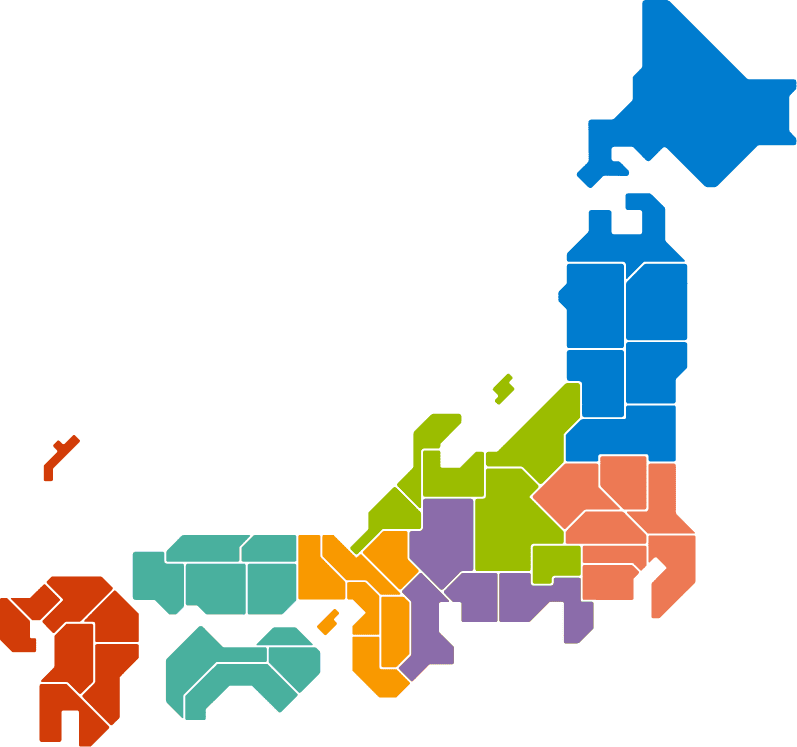

求人カンタン検索

こだわりのメリットでカンタン検索。希望の条件をクリックして下さい。

都道府県で探す

業種で探す

こだわり条件で探す

- 待遇

- 働き方

- 募集条件

- 職場環境